- 投资资讯网交易在线 (http://www1.pm001.net/index.asp)

-- 书报字画 (http://www1.pm001.net/list.asp?boardid=157)

---- 马占禄毛体书法艺术研究 (http://www1.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=157&id=27518280)

-- 发布时间:2021/5/28 10:04:00

-- 马占禄毛体书法艺术研究

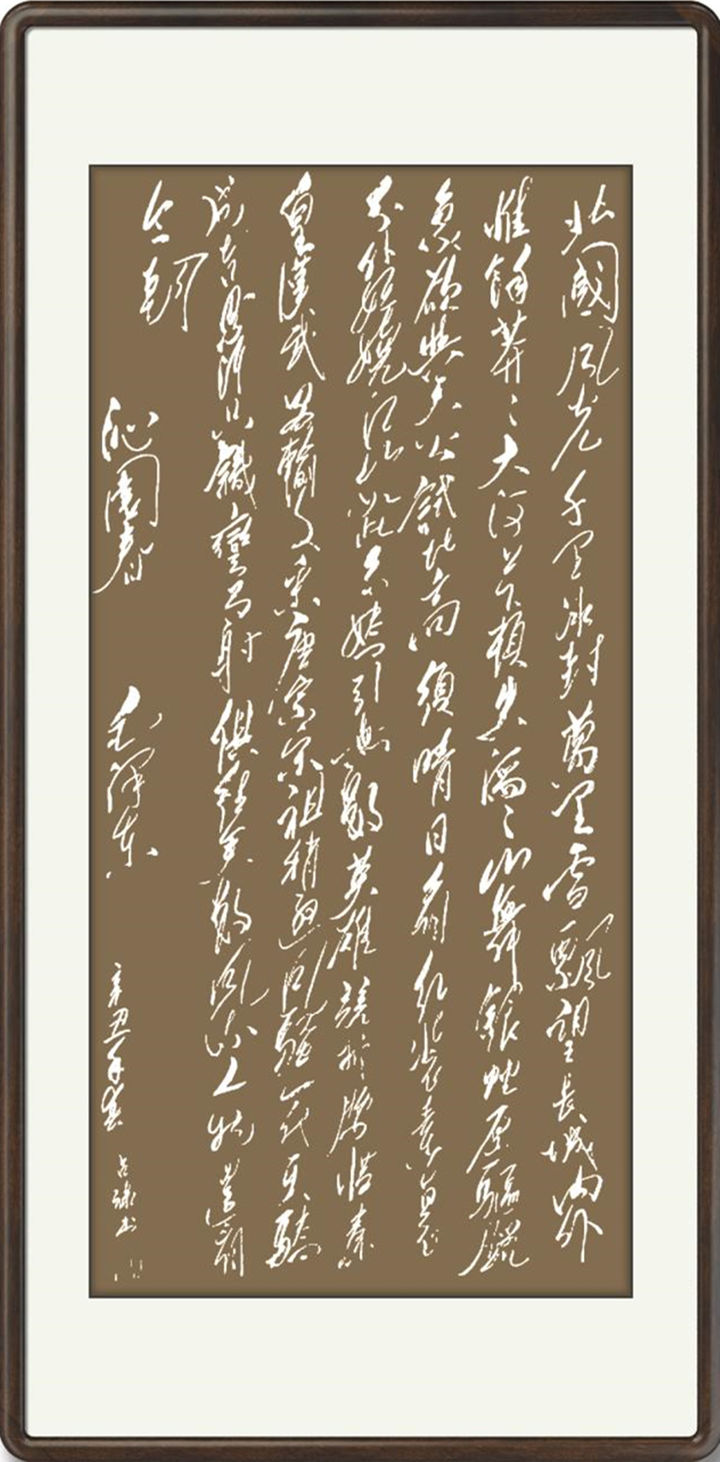

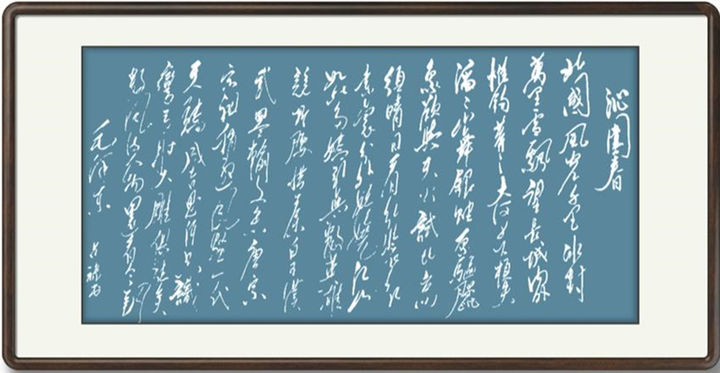

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

-- 发布时间:2021/5/28 10:04:00

--

https://page.om.qq.com/page/OgGu2hgtVSUMzU9_ZFqpm4nQ0?ADTAG=tgi.wx.share.message

-- 发布时间:2021/9/6 9:55:00

--

论毛泽东草书艺术对中国现代书法发展的启发和作用

甘肃省临夏监狱 马占禄

|

|

【内容提要】 毛泽东草书日益得到当今书坛和人民群众的广泛推崇。关于毛泽东草书赏析和艺术之路回顾方面的文章屡见不鲜,而系统地探讨毛泽东草书对中国现代书法特别是草书有什么借鉴意义的文章尚不多见。本人试图通过对毛泽东书法演变过程和书风特征的分析,阐明我们应该从中得到要把草书作为当代书法发展主攻方向,全面、正确、深入地继承书法传统,大力弘扬创新精神,坚持书法本体修养与多学科融合并重和书家职业化要适度等有益启示。

近几年,毛泽东的书法艺术吸引了更多人关注的目光,尤其“毛体”草书,备受当代书坛和广大群众推崇。毛泽东被公认为是一位“无意求书名而闻名”的书法大家。2000年12月由《中国书法》、《书法导报》联合组织的“中国二十世纪十大杰出书家”专家评选揭晓,毛泽东的狂草名列第五,其在当代书史上的地位得到了充分的肯定。全面系统考察毛泽东走过的书法艺术道路,深入剖析其书风特征,无论对认识二十世纪书法的特质,还是对指导当代书法发展特别是草书创作都大有裨益。

一、毛泽东书法形成的演变历程

毛泽东的书法艺术经历了不断发展与成熟的过程。他的书法形成的演变历程,大体可分为三个阶段。

第一阶段是1921年以前的青少年时代。这一时期,毛泽东接受了国学传统教育,打下了深厚的书法基础。他广泛研究王羲之、欧阳询、颜真卿等人的书帖,苦练柳书、欧书、颜书和魏碑。从中央档案馆收藏他1920年前30多封书信的手迹来看,多为楷体。如1913年的楷书《离sao红》和行楷《讲堂录》,1915年书写的《十六字铭耻》和《致萧子升》的信,以及1918年的《夜学日志》题字等。

第二阶段是1921年到1949年。这期间由于流动性大、斗争严酷等历史原因,毛泽东留下的书法作品不多。但这是毛泽东书法艺术从技法到风格不断完善的重要时期。这期间他的书法字体大小变化丰富,骨力劲健,斜中求稳,讲究气势。有时显得锋芒毕露,跨行跨距,无拘无束。如他写的“实事求是”、“为人民服务”、“自己动手,丰衣足食”等大字行楷。至于《沁园春·雪》等更是震烁古今的经典佳作,达到了形式与内容的完美统一。

第三阶段是1949年进北京后到晚年。毛泽东遍览历代名家法帖,最终把目光紧紧锁定在草书上。从文献记载来看,这一时期他从博物馆和私人手中借出大量草书原作、阁帖及印刷品,王羲之、张旭、怀素、黄庭坚、祝允明、徐渭、傅山、于右任等草书大家之作都曾寓目,特别是对怀素的狂草情有独钟,笔下习气渐脱,由险绝复归平正,向平淡、典雅、高远的人书俱老的自由之境迈进。这一时期他的创作进入了高峰期,主要作品有《浣溪沙·和柳亚子先生》、《西江月·井岗山》和《忆秦娥·娄山关》等。

二、毛泽东草书特征

从已发表的毛泽东部分书作看,毛泽东草书有风格独特、书文并茂、书如其人和帖面碑底的明显特征。

(一)风格独特。康德说:“艺术的最高成就是就风格”。毛泽东书法自创一格,放在历史的纵线和当代横面中比较,尽管论者说其有二王的秀逸,孙过庭的俊拨,旭素的狂肆,苏黄的深厚,董其昌的洒脱,但毛书的总体面貌皆与其中每一个体相去甚远;与当代的舒同、郭沫若、沙孟海、林散之更是殊途异趣,这是哪怕外行人也一目了然的。尤其是其狂草,张旭、怀素之后毛泽东一人而已,至如当代“草圣”林散之晚年主攻的也是“大草”,狂草也未涉及。

(二)书文并茂。毛泽东墨迹以书信、题词、手稿和自作诗为主,其精品尤以自作诗词为多,如写给董必武的《清平乐·六盘山》、《满江红·和郭沫若同志》等。他善于以不同风格的书法去体现不同风格的文字内容,如“到中流击水”的酣畅,“缚住苍龙”的气慨和“苍山如海,残阳如血”的壮美。书文一体,诗以书载,书以诗传,相得益彰,“书文共载道”。

(三)书如其人。毛泽东一生在诸多领域取得伟大成就,是一个杰出的政治家、哲学家、军事家和诗人。他的书法作品中哲理、诗情、兵象并见,整体有一种“领袖气概”。其笔下大小、曲直、动静、奇正、开合等对立因素很好地统一起来,让我们领略了一名伟大的辩证法家的过人之处。毛泽东以浪漫主义诗情贯注书作,喜怒哀乐皆见于书,体现出书家超理性的充沛感情和精神力量。毛泽东一生戎马倥偬,富于高超军事和政治斗争艺术,正如沈鹏评其书法“着眼总体战略而不拘泥一城一池之得失”,[2]因此,他不避锋芒,笔画中常出现一般书家禁忌的“长枪大戟”,作品别具兵家气象。

(四)帖面碑底。众所周知,毛泽东草书得益于怀素最多,似乎是典型的“帖学”。但是,仅有帖学营养,毛泽东的草书是难以达到那样的高度。一是从其成功的作品看,其结构多属魏碑“斜画紧结”一路;用笔不是一路使转,而多用逆锋、方折、断笔等笔法,也得益于魏碑。二是从早期作品看,如1918年的《夜学日志》题字,明显地展示了其碑学的功底。

三、有益的启示

或许有人认为,毛泽东书法得到那么高的评介,是笼罩着政治光环,是书以人重;如此领袖人物几百年、几亿人中才有一个,其成功经验没有普遍意义。殊不知任何特殊性中都包含着普遍性,否则,譬如怀素是和尚,书法有禅意,我们都不当和尚,其书也不可学了。相反地,我认为毛泽东书风对当代书法特别是草书发展有以下有益启示:

(一)要积极开创崭新的草书鼎盛时代。毛泽东在书法上能有这样的影响地位,与他以草书特别狂草作为主攻方向的睿智选择是分不开的。草书难度大,以前学书者拥有的资料匮乏,对草书丰富笔法的掌握无从下手;不象当代出土的资料越来越多,印刷品与真迹相比惟妙惟肖。所以,敢于涉足者少而又少,尤其狂草在书史上可观者仅数人而已。正是这种稀缺性,给有志者予极大的作为空间。毛泽东正是适应了时代的需要,而主攻草书又适合他的修养和个性,加上充分利用资料上的优势,迎难而上,所以取得了巨大的成功。笔墨当随时代,书法家要在浩瀚的书法时空中选准位置,才能留下美好的痕迹,跻身书法史。随着电脑的普及运用,书法的实用性进一步削弱,相应地对艺术性的要求增强。草书作为书法五体之一,其艺术性是最强的,与实用拉开的距离最大。在当今这样一个求新求变的时代里,因草书更具有可塑性、多变性和节奏感,所以最能体现书家的艺术构思、心灵的律动和情感的宣泄,更能吻合现代审美意绪。我们希望有更多书家把最终的目标定位在草书,尤其是狂草上,甘于寂寞,用几十年时间,打好诸体基础,象毛泽东、林散之那样字内、字外功夫并重,晚年专攻草书并独树一帜。我们希望草书领域群星璀璨,有更多的大师、更多的精品,开创出一个崭新的草书鼎盛时代。

(二)全面正确地继承书法传统。当代书法品评包括全国性书展评审,也重视作品的师承关系,强调要从传统中来,但这种品评多为“瞬间判断”,常停留在技法层面,对作品中包含的人格和文化气息重视不够,不能提倡对传统的全面继承。我认为,书法传统可分为“精神传统”和“笔墨传统”。“精神传统”是传统的根本所在。要克服一讲传统就是用笔、结构、章法等纯技法传承的倾向。传统书法历来重视人的主体性,提倡人书并重。我认为,只讲“书如其人”是片面的,要讲“人书一体”。因为,书法有时候是正面地反映一个人的人格和文化素养,如“二王”、颜真卿、毛泽东等。有时是侧面甚至反向的反映,典型的如褚遂良,其为一介英武将领,而字却秀如婵娟;又如张瑞图性格内敛圆通,书法却刚劲方折、锋芒毕露,这又是一种书法对人的补偿性反映。以人的整体性发展来促进书法的进步,从优秀书作可见书者优秀的人格所在和美好的情感。这是书法高于其他艺术的地方,也是毛泽东书法在当代书坛之杰出所在。毛泽东所在的时代其实钢笔、铅笔已普遍使用,他本人也是多种书写工具并用,但这丝毫不能影响他的书法发展方向,没有把书法当成纯艺术来创作,而是达性抒情,毫无取悦观者之意。其视觉效果尤其是作品的人文气息毫不逊色于古人,甚至有所超越。当代展厅中的书法作品,似乎每一个人风格都很突出,很有“视觉冲击力”,但放在一起就互相湮没。究其原因,就是书者只是着力于技法的修炼和创新,而不是人书兼修,不能着眼于全方位接收前人好的气息,培养自家气象。总之,我们不能以时代的变迁,书法实用性的退化为借口,退而求其次,把书法只是定位于“艺术”,应该把书法放到是否有丰赡人文含量的高度来评判和锤炼。当然,这并不是否定、轻视笔墨传统。相反地,精神传统要以笔墨传统为载体,二者虚实相生。具体地讲,如我们临二王,在学其技法的同时,要学习其魏晋风骨和自由精神;我们悟到新时代需要“秦汉雄风”,就应投入到秦篆汉隶的书法本体学习中去。

(三)弘扬锐意创新的精神。毛泽东虽无意当书家,但其写字却有很强的“以我为主”的创新意识,较早地有自己的风貌。我们要从毛泽东草书的这一成功重要经验中等到启发。一是增强“我有我体”的意识。中国书法素有提倡创新的传统,对王献之、米芾、郑板桥等有创新意识的书家特别推崇。有无自家面目,是一个书法家成功与否的关键。当今,我们应大力弘扬这种品评标准和创新精神,鼓励书家敢与古人争一席之地,不怕挫折与失败,锐意创新,独标一格。二是学习传统要注意把握“核心”,做到遗貌取神。毛泽东在与舒同谈论书法时说:“书法这门艺术,要先与古人合,后与古人离,取诸家之长,创自己风格。”[3]在方法上,毛泽东特别注意以目代腕,以细致观察、深入分析和整体把握为主,不作低效重复的亦步亦趋的描摹,这也给我们在学习传统中如何有效“取神”以启示。三是要打破框框,广取博收。清末民初以来,碑帖之辩愈演愈烈,或抑帖扬碑,或重帖贬碑,甚至至今还有人主观认为学碑者不利于在行草方面发展。[4]但毛泽东不拘泥于此,只要是优秀的成分他都吸收为已用。时至今天,我们更不要有任何理论上的迷信,不论是帖、是碑、是经;无论是经典的,还是民间的,我们都要努力找到合适的方法用其所长,化为我有。虽然,行草经典以贴派为主,但帖派到赵、董,尤其发展至馆阁体,已文远胜于质,流于虚弱,以碑之古质补之,可以纠偏。事实上,再如当代“草圣”林散之也是以碑的骨法用笔入草的。这种方法我们仍然可以借鉴。

(四)坚持书法本体修养与多学科融合并重。张景岳:“人们常爱说,一个人的艺术创造是这个人全人格的体现。……如果没有深入的艺术修养,完善的人格是无法表现的”。[5]学识修养是人格的一部分,只有与书法本体的人格修炼相协调,才能通过书法形式展现出来。对于书法家,书法本体学习与创作是其书法生涯的最重要之修养。毛泽东对书法本体的学习投入巨大的热情,甚至废寝忘食。如果不是这样,就不能在历史长河中多少领袖、诗人、哲学家等伟人中脱颖而出,成为书法大家。与此同时,毛泽东书法成就又是与其文学、哲学等方面修养是分不开的,其书法的功能也不仅仅局限于审美,更有传播文化思想等功能。当代书法有以展览为主导形式的趋势,由于有的书法家修养局限,展品中有的内容不讲究,特别是自作诗文所占比例特别少,书法的“书文共载道”的功能明显被削弱。如果我们坚持书法的“精神传统”,站在“人文书法”的高度,那么,当代整个大文化发展趋势是中西融合、多学科交叉,书法也必须与文学、哲学、音乐、绘画、武术等相互借鉴、相互融合。书家起码要熟悉甚至精通书法以外的相关的一门或多门学科,使之与书法本体相参照、相融合;做到广取博收,字外、字内功夫并进。特别要以文学提升精神品位,以史学深化见识,以哲学求得正确的思想方法,以绘画参悟提高笔墨效果的理法,以音乐、舞蹈体察时空合一的节律美,以山川游历贴近自然,拓宽胸襟,以武术培养生命元气,等等。书法的功能也应该提高到“树人”的高度,大力拓展其传播文化思想、陶冶情操甚至健身娱乐功能。除办展外,可以经常举办书法与文学结合的专题笔会等活动,进一步重视各种商业、文化和家居场所特别是旅游景点所用书法、联文的优选,提倡高品位的书法收藏,提倡书法家自作诗文,等等。

(五)书家职业化要适度。书家要专业化,这是肯定的。但要不要职业化,对这个问题就有各种不同的答案。类似问题文学界、体育界也存在。当今国外体育界似乎没有象我们把体育搞得那么职业化,甚至政治化。一些国外运动员参加奥林匹克有更多的意义是自娱自乐,有企业参与运作或赞助,也是自愿的,不象我们政府那样大包大揽。我认为这是发展的大趋势。中国现在职业化书法家人群,主要有三部分,一是各种学校的书法老师;二是省级以上书协驻会书法家;三是自由职业书法家。在书法实用性日益减弱的今天,书法教育十分重要,书法师资作为传承书法的载体,显得十分重要。而其他两类职业书法家的存在自有其合理性,而我们更要看到的是其局限性。解放后中国书协推迟了很长时间才成立,据说,就是因为毛泽东认为书法不必要成为一种职业。[6]如果我们把书法定位为“人文书法”(相对于“艺术书法”),那么,职业书法家在人生舞台拓展、综合修养提高方面就显得相对困难。因为没有作为其他角色介入社会,人的阅历相对是苍白的;而不能兼具文人、诗人、画家等多种身分的书家,在知识结构上就不能更多元化、合理化。而非职业书法家把书法当余事,以学养书,以人生阅历养书,不斤斤于技法的雕琢,作品自然而然会少一些“做意”,多一点大家气象。正如毛泽东无意于书家而以书名世,没有其波澜壮阔的人生,没有理论、诗歌等方面修养,就没有毛泽东的草书成就。当代其他大家如启功、沙孟海、林散之等也非职业书法家。当今职业书法家中罕见大家“浮出水面”,似乎都可以作为书家要适度职业化的佐证。

参考文献:

王鹤滨《行草书圣毛泽东》

张荣盛、冯都《毛泽东与书法》(摘自《党史文苑》,

-- 发布时间:2021/9/6 9:55:00

--

论毛泽东草书艺术对中国现代书法发展的启发和作用

甘肃省临夏监狱 马占禄

|

|

【内容提要】 毛泽东草书日益得到当今书坛和人民群众的广泛推崇。关于毛泽东草书赏析和艺术之路回顾方面的文章屡见不鲜,而系统地探讨毛泽东草书对中国现代书法特别是草书有什么借鉴意义的文章尚不多见。本人试图通过对毛泽东书法演变过程和书风特征的分析,阐明我们应该从中得到要把草书作为当代书法发展主攻方向,全面、正确、深入地继承书法传统,大力弘扬创新精神,坚持书法本体修养与多学科融合并重和书家职业化要适度等有益启示。

近几年,毛泽东的书法艺术吸引了更多人关注的目光,尤其“毛体”草书,备受当代书坛和广大群众推崇。毛泽东被公认为是一位“无意求书名而闻名”的书法大家。2000年12月由《中国书法》、《书法导报》联合组织的“中国二十世纪十大杰出书家”专家评选揭晓,毛泽东的狂草名列第五,其在当代书史上的地位得到了充分的肯定。全面系统考察毛泽东走过的书法艺术道路,深入剖析其书风特征,无论对认识二十世纪书法的特质,还是对指导当代书法发展特别是草书创作都大有裨益。

一、毛泽东书法形成的演变历程

毛泽东的书法艺术经历了不断发展与成熟的过程。他的书法形成的演变历程,大体可分为三个阶段。

第一阶段是1921年以前的青少年时代。这一时期,毛泽东接受了国学传统教育,打下了深厚的书法基础。他广泛研究王羲之、欧阳询、颜真卿等人的书帖,苦练柳书、欧书、颜书和魏碑。从中央档案馆收藏他1920年前30多封书信的手迹来看,多为楷体。如1913年的楷书《离sao红》和行楷《讲堂录》,1915年书写的《十六字铭耻》和《致萧子升》的信,以及1918年的《夜学日志》题字等。

第二阶段是1921年到1949年。这期间由于流动性大、斗争严酷等历史原因,毛泽东留下的书法作品不多。但这是毛泽东书法艺术从技法到风格不断完善的重要时期。这期间他的书法字体大小变化丰富,骨力劲健,斜中求稳,讲究气势。有时显得锋芒毕露,跨行跨距,无拘无束。如他写的“实事求是”、“为人民服务”、“自己动手,丰衣足食”等大字行楷。至于《沁园春·雪》等更是震烁古今的经典佳作,达到了形式与内容的完美统一。

第三阶段是1949年进北京后到晚年。毛泽东遍览历代名家法帖,最终把目光紧紧锁定在草书上。从文献记载来看,这一时期他从博物馆和私人手中借出大量草书原作、阁帖及印刷品,王羲之、张旭、怀素、黄庭坚、祝允明、徐渭、傅山、于右任等草书大家之作都曾寓目,特别是对怀素的狂草情有独钟,笔下习气渐脱,由险绝复归平正,向平淡、典雅、高远的人书俱老的自由之境迈进。这一时期他的创作进入了高峰期,主要作品有《浣溪沙·和柳亚子先生》、《西江月·井岗山》和《忆秦娥·娄山关》等。

二、毛泽东草书特征

从已发表的毛泽东部分书作看,毛泽东草书有风格独特、书文并茂、书如其人和帖面碑底的明显特征。

(一)风格独特。康德说:“艺术的最高成就是就风格”。毛泽东书法自创一格,放在历史的纵线和当代横面中比较,尽管论者说其有二王的秀逸,孙过庭的俊拨,旭素的狂肆,苏黄的深厚,董其昌的洒脱,但毛书的总体面貌皆与其中每一个体相去甚远;与当代的舒同、郭沫若、沙孟海、林散之更是殊途异趣,这是哪怕外行人也一目了然的。尤其是其狂草,张旭、怀素之后毛泽东一人而已,至如当代“草圣”林散之晚年主攻的也是“大草”,狂草也未涉及。

(二)书文并茂。毛泽东墨迹以书信、题词、手稿和自作诗为主,其精品尤以自作诗词为多,如写给董必武的《清平乐·六盘山》、《满江红·和郭沫若同志》等。他善于以不同风格的书法去体现不同风格的文字内容,如“到中流击水”的酣畅,“缚住苍龙”的气慨和“苍山如海,残阳如血”的壮美。书文一体,诗以书载,书以诗传,相得益彰,“书文共载道”。

(三)书如其人。毛泽东一生在诸多领域取得伟大成就,是一个杰出的政治家、哲学家、军事家和诗人。他的书法作品中哲理、诗情、兵象并见,整体有一种“领袖气概”。其笔下大小、曲直、动静、奇正、开合等对立因素很好地统一起来,让我们领略了一名伟大的辩证法家的过人之处。毛泽东以浪漫主义诗情贯注书作,喜怒哀乐皆见于书,体现出书家超理性的充沛感情和精神力量。毛泽东一生戎马倥偬,富于高超军事和政治斗争艺术,正如沈鹏评其书法“着眼总体战略而不拘泥一城一池之得失”,[2]因此,他不避锋芒,笔画中常出现一般书家禁忌的“长枪大戟”,作品别具兵家气象。

(四)帖面碑底。众所周知,毛泽东草书得益于怀素最多,似乎是典型的“帖学”。但是,仅有帖学营养,毛泽东的草书是难以达到那样的高度。一是从其成功的作品看,其结构多属魏碑“斜画紧结”一路;用笔不是一路使转,而多用逆锋、方折、断笔等笔法,也得益于魏碑。二是从早期作品看,如1918年的《夜学日志》题字,明显地展示了其碑学的功底。

三、有益的启示

或许有人认为,毛泽东书法得到那么高的评介,是笼罩着政治光环,是书以人重;如此领袖人物几百年、几亿人中才有一个,其成功经验没有普遍意义。殊不知任何特殊性中都包含着普遍性,否则,譬如怀素是和尚,书法有禅意,我们都不当和尚,其书也不可学了。相反地,我认为毛泽东书风对当代书法特别是草书发展有以下有益启示:

(一)要积极开创崭新的草书鼎盛时代。毛泽东在书法上能有这样的影响地位,与他以草书特别狂草作为主攻方向的睿智选择是分不开的。草书难度大,以前学书者拥有的资料匮乏,对草书丰富笔法的掌握无从下手;不象当代出土的资料越来越多,印刷品与真迹相比惟妙惟肖。所以,敢于涉足者少而又少,尤其狂草在书史上可观者仅数人而已。正是这种稀缺性,给有志者予极大的作为空间。毛泽东正是适应了时代的需要,而主攻草书又适合他的修养和个性,加上充分利用资料上的优势,迎难而上,所以取得了巨大的成功。笔墨当随时代,书法家要在浩瀚的书法时空中选准位置,才能留下美好的痕迹,跻身书法史。随着电脑的普及运用,书法的实用性进一步削弱,相应地对艺术性的要求增强。草书作为书法五体之一,其艺术性是最强的,与实用拉开的距离最大。在当今这样一个求新求变的时代里,因草书更具有可塑性、多变性和节奏感,所以最能体现书家的艺术构思、心灵的律动和情感的宣泄,更能吻合现代审美意绪。我们希望有更多书家把最终的目标定位在草书,尤其是狂草上,甘于寂寞,用几十年时间,打好诸体基础,象毛泽东、林散之那样字内、字外功夫并重,晚年专攻草书并独树一帜。我们希望草书领域群星璀璨,有更多的大师、更多的精品,开创出一个崭新的草书鼎盛时代。

(二)全面正确地继承书法传统。当代书法品评包括全国性书展评审,也重视作品的师承关系,强调要从传统中来,但这种品评多为“瞬间判断”,常停留在技法层面,对作品中包含的人格和文化气息重视不够,不能提倡对传统的全面继承。我认为,书法传统可分为“精神传统”和“笔墨传统”。“精神传统”是传统的根本所在。要克服一讲传统就是用笔、结构、章法等纯技法传承的倾向。传统书法历来重视人的主体性,提倡人书并重。我认为,只讲“书如其人”是片面的,要讲“人书一体”。因为,书法有时候是正面地反映一个人的人格和文化素养,如“二王”、颜真卿、毛泽东等。有时是侧面甚至反向的反映,典型的如褚遂良,其为一介英武将领,而字却秀如婵娟;又如张瑞图性格内敛圆通,书法却刚劲方折、锋芒毕露,这又是一种书法对人的补偿性反映。以人的整体性发展来促进书法的进步,从优秀书作可见书者优秀的人格所在和美好的情感。这是书法高于其他艺术的地方,也是毛泽东书法在当代书坛之杰出所在。毛泽东所在的时代其实钢笔、铅笔已普遍使用,他本人也是多种书写工具并用,但这丝毫不能影响他的书法发展方向,没有把书法当成纯艺术来创作,而是达性抒情,毫无取悦观者之意。其视觉效果尤其是作品的人文气息毫不逊色于古人,甚至有所超越。当代展厅中的书法作品,似乎每一个人风格都很突出,很有“视觉冲击力”,但放在一起就互相湮没。究其原因,就是书者只是着力于技法的修炼和创新,而不是人书兼修,不能着眼于全方位接收前人好的气息,培养自家气象。总之,我们不能以时代的变迁,书法实用性的退化为借口,退而求其次,把书法只是定位于“艺术”,应该把书法放到是否有丰赡人文含量的高度来评判和锤炼。当然,这并不是否定、轻视笔墨传统。相反地,精神传统要以笔墨传统为载体,二者虚实相生。具体地讲,如我们临二王,在学其技法的同时,要学习其魏晋风骨和自由精神;我们悟到新时代需要“秦汉雄风”,就应投入到秦篆汉隶的书法本体学习中去。

(三)弘扬锐意创新的精神。毛泽东虽无意当书家,但其写字却有很强的“以我为主”的创新意识,较早地有自己的风貌。我们要从毛泽东草书的这一成功重要经验中等到启发。一是增强“我有我体”的意识。中国书法素有提倡创新的传统,对王献之、米芾、郑板桥等有创新意识的书家特别推崇。有无自家面目,是一个书法家成功与否的关键。当今,我们应大力弘扬这种品评标准和创新精神,鼓励书家敢与古人争一席之地,不怕挫折与失败,锐意创新,独标一格。二是学习传统要注意把握“核心”,做到遗貌取神。毛泽东在与舒同谈论书法时说:“书法这门艺术,要先与古人合,后与古人离,取诸家之长,创自己风格。”[3]在方法上,毛泽东特别注意以目代腕,以细致观察、深入分析和整体把握为主,不作低效重复的亦步亦趋的描摹,这也给我们在学习传统中如何有效“取神”以启示。三是要打破框框,广取博收。清末民初以来,碑帖之辩愈演愈烈,或抑帖扬碑,或重帖贬碑,甚至至今还有人主观认为学碑者不利于在行草方面发展。[4]但毛泽东不拘泥于此,只要是优秀的成分他都吸收为已用。时至今天,我们更不要有任何理论上的迷信,不论是帖、是碑、是经;无论是经典的,还是民间的,我们都要努力找到合适的方法用其所长,化为我有。虽然,行草经典以贴派为主,但帖派到赵、董,尤其发展至馆阁体,已文远胜于质,流于虚弱,以碑之古质补之,可以纠偏。事实上,再如当代“草圣”林散之也是以碑的骨法用笔入草的。这种方法我们仍然可以借鉴。

(四)坚持书法本体修养与多学科融合并重。张景岳:“人们常爱说,一个人的艺术创造是这个人全人格的体现。……如果没有深入的艺术修养,完善的人格是无法表现的”。[5]学识修养是人格的一部分,只有与书法本体的人格修炼相协调,才能通过书法形式展现出来。对于书法家,书法本体学习与创作是其书法生涯的最重要之修养。毛泽东对书法本体的学习投入巨大的热情,甚至废寝忘食。如果不是这样,就不能在历史长河中多少领袖、诗人、哲学家等伟人中脱颖而出,成为书法大家。与此同时,毛泽东书法成就又是与其文学、哲学等方面修养是分不开的,其书法的功能也不仅仅局限于审美,更有传播文化思想等功能。当代书法有以展览为主导形式的趋势,由于有的书法家修养局限,展品中有的内容不讲究,特别是自作诗文所占比例特别少,书法的“书文共载道”的功能明显被削弱。如果我们坚持书法的“精神传统”,站在“人文书法”的高度,那么,当代整个大文化发展趋势是中西融合、多学科交叉,书法也必须与文学、哲学、音乐、绘画、武术等相互借鉴、相互融合。书家起码要熟悉甚至精通书法以外的相关的一门或多门学科,使之与书法本体相参照、相融合;做到广取博收,字外、字内功夫并进。特别要以文学提升精神品位,以史学深化见识,以哲学求得正确的思想方法,以绘画参悟提高笔墨效果的理法,以音乐、舞蹈体察时空合一的节律美,以山川游历贴近自然,拓宽胸襟,以武术培养生命元气,等等。书法的功能也应该提高到“树人”的高度,大力拓展其传播文化思想、陶冶情操甚至健身娱乐功能。除办展外,可以经常举办书法与文学结合的专题笔会等活动,进一步重视各种商业、文化和家居场所特别是旅游景点所用书法、联文的优选,提倡高品位的书法收藏,提倡书法家自作诗文,等等。

(五)书家职业化要适度。书家要专业化,这是肯定的。但要不要职业化,对这个问题就有各种不同的答案。类似问题文学界、体育界也存在。当今国外体育界似乎没有象我们把体育搞得那么职业化,甚至政治化。一些国外运动员参加奥林匹克有更多的意义是自娱自乐,有企业参与运作或赞助,也是自愿的,不象我们政府那样大包大揽。我认为这是发展的大趋势。中国现在职业化书法家人群,主要有三部分,一是各种学校的书法老师;二是省级以上书协驻会书法家;三是自由职业书法家。在书法实用性日益减弱的今天,书法教育十分重要,书法师资作为传承书法的载体,显得十分重要。而其他两类职业书法家的存在自有其合理性,而我们更要看到的是其局限性。解放后中国书协推迟了很长时间才成立,据说,就是因为毛泽东认为书法不必要成为一种职业。[6]如果我们把书法定位为“人文书法”(相对于“艺术书法”),那么,职业书法家在人生舞台拓展、综合修养提高方面就显得相对困难。因为没有作为其他角色介入社会,人的阅历相对是苍白的;而不能兼具文人、诗人、画家等多种身分的书家,在知识结构上就不能更多元化、合理化。而非职业书法家把书法当余事,以学养书,以人生阅历养书,不斤斤于技法的雕琢,作品自然而然会少一些“做意”,多一点大家气象。正如毛泽东无意于书家而以书名世,没有其波澜壮阔的人生,没有理论、诗歌等方面修养,就没有毛泽东的草书成就。当代其他大家如启功、沙孟海、林散之等也非职业书法家。当今职业书法家中罕见大家“浮出水面”,似乎都可以作为书家要适度职业化的佐证。

参考文献:

王鹤滨《行草书圣毛泽东》

张荣盛、冯都《毛泽东与书法》(摘自《党史文苑》,

-- 发布时间:2021/9/8 9:34:00

--

试论毛泽东书法的精神气质在历代书法

界中超然非凡

马占禄

如果我们细心观察和透视,在中国文化史上,大凡是书法大家者几乎无一不是著名诗人,当然,著名诗人未必是书法家,而能成为书法大家者,则必定是诗人。由此可见,诗书之间的关系何等亲近、微妙和重要。毛泽东在诗词内容和书法创作上的巧妙结合堪称相得益彰,独标风采,气象万千,卓然成格。

作为一国之尊,毛泽东诗词书法的艺术成就、美学价值和历史地位常常被其政治上的独尊地位所掩盖或遮蔽。因为在世人的心目中,毛泽东首先是政治家、思想家、军事家,是伟大领袖和导师,人们往往倾心于毛泽东在治理国家的功绩或过错,而忽略了他作为一个活生生的人身上所闪烁的文学艺术天赋和光芒,乃是他作为一个诗人和书法家所铸造的精神气质和艺术独创性,传统诗词作为中国文学瑰宝和民族精神的载体,在中国历史、文化和生活中一直备受青睐,地位显赫,甚至被推崇为“诗者天地之心,君德之祖,百福之宗,万物之户”。古代文官宦仕没有不会赋诗吟对的。其源盖于诗既可陶冶性灵、感染心性、获得美感,又能沟通民情、开阔思路,有益于治道。毛泽东虽为一国之君,却工诗善吟,在戎马倥偬的生涯中,如曹孟德具雄才大略,登高必赋。“数风*流人物,还看今朝”的毛泽东,博览群书,通晓古今中外文化,虽不以吟诗作书为生,亦非职业诗人和书家,但其学问功夫可谓博大精深,且兴趣涉猎广泛,对于中国历史和文化堪称了如指掌,所以他“气盛言宜”,书精文雄。如果说曹操的诗风以通脱豪健为诗之神,以沉雄开阔为诗之态,那么毛泽东的诗词则充满狂气、浩气、霸气和英雄气,其豪放刚烈、石破天惊的气度和精神,较之挥鞭的魏武有过之而无不及。

中国书法,乃是华夏民族独有的艺术形式,被尊为国粹,它伴随和孕育着中华历史长河的拂拂灵气奔腾而来,并享誉世界。作为一种个体艺术生产,书法不仅反映了一个人的学识修养、审美情趣和内在气质,而且蕴含着一个民族的人文精神和伦理风尚。毛泽东的书法艺术以其超常无比、奇崛多姿的风貌闪烁耀眼于中国书坛,这与其气势夺人的结体线条、领异标新的独特风格、智慧卓荦的深厚学养、激扬文字的精神气质是决然分不开的。关于毛泽东诗词书法的评论,学界已掀起不少的浪花,有关评论和著述伴随“毛泽东热”曾风靡一时,屡见不鲜。固然毛泽东是一个特殊人物,唯其特殊,所以仍有一些问题使得我们有必要作进一步的探讨和研究。譬如,我们到底应以仰视的姿态去评价“高高在上”的伟人毛泽东笔下的诗词书法,还是应以平视的姿态去评论作为文化人或文学艺术家的毛泽东的诗词书法?又如,我们应怎样看待毛泽东的文艺观或诗学观与创作实践之间的内外在关系?如果我们先入为主,把毛泽东供奉于历史的神坛,我们对他的诗词书法尽是溢美之辞,自然有悖于正常的理论批评和学术规范,甚至有给人以歌功颂德之嫌,也是一种欠科学不严肃的学术态度;如果我们平心静气,把毛泽东的诗书艺术创作与实践放置于特定的历史语境和时代背景下,站在诗学和书学理论的视角去观照他在现代诗坛和书坛的成就、价值和地位,无疑地获得的准确度、可信度和合理性将会是比较客观和公允的。对于毛泽东的诗词书法,毋庸讳言,可能因为个人的兴趣和爱好以及生长的年代等因素使然, 本人在心目中的确有所偏爱,但这种偏爱是建立在毛泽东为我们展示和书写的诗章词采和笔墨情韵所带来的审美愉悦和精神享受等基础上。因此,要洞明、欣赏和评价毛泽东诗词书法中所敞开的精神世界和凝聚的内在气质,是一个不可言喻的复杂问题,也是一个值得好好探讨和思考的重要话题。

我们无意去评说毛泽东诗词书法如何伟大杰出,如何不同凡响,也深知自己对毛泽东文艺思想的论述力不胜任,只想对毛泽东诗词书法中之精神气质阐发一孔之见,自知搔痒不着,贻笑方家,在所难免。

??? ?古人云:情至之语,气在其中。说的是在创作过程中,创作主体的思想情感与气质禀性是紧密相依的。纵观中西文化,如果说西方文化倾向于知性的表现,那么中国文化则注重于感性的表达,正如我们说哲学家较诗人更知性些。在中国诗人中,知性诗人凤毛麟角,即使有也难获激赏。中国人的审美习惯以感性见长。如对李白、李商隐、李后主的诗之所以津津乐道,乃是那些充满感性的诗句。如“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”,“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”之类的。对知性的欣赏则大多纳入到理趣之中,“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。那么,毛泽东的诗词到底是感性的还是知性的呢?似乎难有把握给予归属,也非两者的交合统一。依我浅见,毛泽东诗词弥漫的是一种充盈之“气性”。其书法亦然。诗词书法有了“气性”,其波折流动,自有高低抑扬、纵横开阖之妙,也有意态万千、回肠荡气之势。“气性”对于创作主体之精神体现,一旦贯穿于作品之中,即可彰显诗书的内在特质。“气”之论本是中国古代哲学中的重要学说,早在先秦哲学和汉代哲学中就具有十分突出的地位。老子、《管子》四篇、孟子、庄子、荀子、《淮南子》等皆有很多有关“气”的论述,汉代王充提出元气自然论,云:“万物之生,皆禀元气。”魏晋南北朝时,谢赫著名的“气韵生动”论就在此基础上生发而来的。自此,“气”成为中国文化学说的一个基本范畴,其内涵也渐渐得以扩展和丰富。清代松年在画论中有此见解: 天地以气造物无心而成形体,人之作画亦如天地以气造物,人则由学力而来,非到纯粹以精,不能如造物之无心而成形体也。宁有稚气,勿涉市气,宁有霸气,勿涉气。再观古今画家,骨格气势,理路精神,皆在笔端而出,此段语录虽是论画,但用于诗词书法,不亦挺适合吗?由此可见,“气”并非虚无缥缈无从把握的玄奥之物,高境界的“气性”乃是人的思想、才情、技艺的集中体现。毛泽东不仅在书法中通过点线、章法、结体的生动组合,形成了气势磅礴的笔墨意趣和书法个性,而且在诗词中将情、辞、气奇妙地结合在一起,创造出一种有别于古今的情趣和“气性”。他的《沁园春¡)》,开篇奇崛,气贯全诗。“多少事,从来急;天地转,光阴迫,一万年太久,只争朝夕。”仿佛是一气呵成,信手拈来。有时呼啦啦一首,有时则律动一二,全凭“气性”所至,仿如行云流水又豪迈放达。但“可上九天揽月,可下五洋捉鳖”,虽有“自信人生二百年,会当击水三千里”的从容气概,却是极难想象的。“山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高”,同样豪情万丈,气势也不同凡响,却难在具体现实之境中找到可靠的着落点。也许,我们只能说那是诗人心象的折射,只能理解为诗人的一种抱负与气概、一种蓄意的精神境界,这种把个人情感与气性合二为一的力量,其实也成为诗人自身所依附的时代政治或文化发展的象征。毛泽东诗词中所焕发的这种独特属性,也非其莫属。

气性在某种意义上可说是毛泽东诗词中行走的一种内在的脉络和轨迹,也体现出一种内在的情感力量。毛泽东的书法同样气性充盈,一片神行。如他在解放前手书的《沁园春¡)》,用笔的矫健,锋芒的锐利,气体的伸张,有着一种不可遏制的逼人气势。又如《清平乐¡六盘山》横幅,刚中带柔,气魄夺人,字体有大有小,疏密有致,参差错落,变幻多端,生动活泼。如此魄力乃是“气性”使然,实非一般人所能达到。书法最重者是气,是神。气不在行外,而在行中;神不在字内,而在字外。故神为全神,气为中气,有神则无论字体大小,皆有磅礴充裕之气,有气则无论行字欹斜,皆有一气贯注之神,故神气必须兼而有之,方为尽善。试看毛的书法,行草兼具,或大或小,忽左忽右,有争有让,无不精神充足,气势充沛,这种独特之处,是不易学到的(参见商衍鏖谈毛泽东书法艺术)。尤其从毛泽东的诗词手稿更可窥其一斑。其字体之伸纵收蓄,行笔之轻重疾徐,往往与诗词本身的抑扬顿挫之情韵,巧妙交融而浑然一体。但由于毛泽东的地位特殊和创作心态又非常人所能比拟,作为开辟新中国红色江山的历史巨人,他有翻云覆雨之力,是一位“要扫除一切害人虫,全无敌”的人中奇杰,加之他的诗人本色和书家气质,以及来自于他生长的时代的强烈冲击、来自于湖湘文化的长期熏陶、来自于他对中国文化艺术的深刻理解,其诗词书法中所蓄蕴的能量和气性,也给人带来一种与现实中国和个人内心世界相互存在关系的人文隐喻,故之,他的气性,简直可以当作一个思想文本来加以解读。

一是;以他的禀赋观察,其诗词书法的“气性”有一种狂傲之气。这从老毛垂青和赏识大诗人李白的诗词中便可看出。譬如他对李白的《将进酒》以及表现出来的狂放不羁、气势非凡说过一些赞美的话,毛在阅读这首诗时,在标题后连画三个小圈,并在天头上批注“好诗”两字。此外,他对李白的其他诗作也极其喜爱,如“我本楚狂人,风歌笑孔丘”,“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”等名句,划下一道道着重线。大凡是李白的诗作,他总是再三吟诵,不忍释手。在毛泽东的眼中,李白的诗词“文采奇异,气势磅礴,有脱俗之气”(见毛岸青、邵华:《回忆爸爸勤奋读书和练习书法》)。而在其诗中如《沁园春¡)》中对秦王汉武、唐宗宋祖和成吉思汗的评价,则流露出一种居高临下、雄视千古的霸气状,“俱往矣,数风*流人物,还看今朝”;又如他通过赞美庐山仙人洞边傲然挺拔的苍劲青松,来借喻自己从容不迫、超凡脱俗的狂傲性格的“乱云飞渡仍从容”;再如他笔下的“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”这种嘤嘤鸣声,尽管抒发了对宇宙万物的无限感慨,同样充满着青春时代的狂劲;而他早年的诗作《咏蛙》:“春来我不先开口,那个虫儿敢作声。”更是傲视同群,狂气十足,令人惊心动魄,这与毛泽东曾写下的豪言壮词“与天奋斗,其乐无穷!与地奋斗,其乐无穷!与人奋斗,其乐无穷”的斗争哲学如出一辙。如果说毛泽东诗词中所表现的那种气盖昆仑、扭转乾坤的狂傲气性,是前无古人后无来者的空前壮举,那么体现在其书法上也是空前的。在《送瘟神》中最后一个“烧”字,放笔大书,真是兴至神定,挥洒自如,狂傲之气凌厉可见。当然,毛泽东这种气性也可理解为一种浩气、霸气或者说英雄气概。由于在每个人心里都有一个世界,正如我们从武侠小说中去寻求一种笑傲江湖的气概,只是剑客或侠士都带有一抹逍遥而悲壮的味道,我们也可从风靡一时的《英雄》电*影中去寻找这种气概。因为气之连贯,一脉相通。作为生长在特定的历史时代的特殊人物,必然留下这个历史时代在他身上打下的鲜明烙印,毛泽东也不例外。

二是;以他的个性考察,毛的诗词书法中蕴潜着一种叛逆精神。毛泽东天性中对令人窒息的封建道德和教育方法,从厌恶到不满,逐渐滋长起强烈的反叛意识和斗争意识。他所赏识的唐代“三李”中,尤其独重李贺的叛逆精神,包括非常喜爱李贺的浓重的浪漫主义风格和独树一帜的天才诗风。在一九五八年一月十六日南宁会议讲话中,他说:“光搞现实主义一面也不好,杜甫、白居易哭哭啼啼我不愿看,李白、李贺、李商隐,搞点幻想。”李贺是极富浪漫主义色彩的代表诗人,而浪漫主义的注重想象、大胆创新恰是毛泽东的重要性格内容之一。他的诗词同样颇受李贺诗的影响,在其词句中隐约显现李贺的影子。他所作的《浣溪沙¡和柳亚子先生》词中的“一唱雄鸡天下白”及《念奴娇¡井冈山》中“一声鸡唱,万怪烟消云落”,即是化用李贺《致酒行》中“雄鸡一声天下白”而成。一九四九年写的《七律¡ 人民解放军占领南京》一诗中,“天若有情天亦老”更是一字不差地引用了李贺的诗句,但毛泽东在诗词中赋予了新的含义。善于从大处着眼兼有诗人气质和哲人风度的毛泽东,对李贺的《梦天》一诗也非常喜欢,此诗有晋人游仙诗之风。“黄尘清水三山下,更变千年如走马。遥望齐州九点烟,一泓海水杯中泻。”评家黄陶庵据此认为李贺是“鬼才”,方有此等“仙语”,毛泽东阅后深表赞许和认同。他在《七律二首¡送瘟神》中的“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”等诗句以及《蝶恋花¡答李淑一》一词显然受到李贺《梦天》的影响。 当然,毛泽东喜爱读李贺的诗,不仅是因为李贺的诗好,尚有一个重要原因是欣赏李贺不满封建统治,不迷信封建帝王的叛逆意识。李贺在《金铜仙人辞汉歌》中写道:“茂陵刘郎秋风客,夜闻马嘶晓天迹”;在《苦昼短》中写道:“刘彻藏陵多滞骨,嬴政梓棺费鲍鱼”,诗中直称汉武帝为“刘郎、刘彻”,直呼秦始皇为“嬴政”。对此,毛泽东说,中国儒家对孔子就是迷信,不敢称孔丘,李贺就不是这样,对汉武帝直称其名。正是因为有着强烈的反叛个性,驱使毛泽东在青少年时代就逐渐形成了与众不同的思维方式。他从不因循世代沿袭的陈规陋习,坚持独立思考。他在长沙求学前夕抄了一首诗送给他的表兄:“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还,埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。”表达了自己志在四方的襟抱和决心,这种思想无不表现和渗透在他以后的诗词和书法艺术之中。之后,他从一个自在的旧制度的叛逆者转变为自为的爱国主义者,不断学习新知识,接受新思想。无论是吟诗作赋,挥洒笔墨,皆力求寻找一种最佳的表达方式,去宣泄抒发胸中的浩然之气、愤懑之气,从而形成天性的反叛意识与执著的忧国济世精神相互融合起来的人文情怀。

三是;我们在阅读和欣赏毛泽东的书法时, 是离不开其诗词的,反之亦然。他的诗词与他的书法可谓交相辉映,珠联璧合;他的诗情与书意则是紧密相连的,既给人以悦目赏心、出神入化的撼动力,也给人以浪漫、幻想、飘忽、高蹈的冲击力。从毛泽东的诗词和书法中,不仅可以读出浪漫主义的身影,也可以看出共产主义“乌托邦”式的虚幻镜像,这些都浸透在其诗词书法中的每一个意象、每一个夸张、每一句诗眼乃至每一缕点画之中,这也可视作理解毛泽东诗词书法艺术中的形象、意境和气性的基础。尽管他的诗书相互交映, 也在某种程度上真实地展示了一段悲壮浩茫的所谓革命历史画面,但与其这样形容,不如说这是毛泽东个人的经历写照,是他内心世界的真实体现,这些在他笔下既有可观性又有可感性,同时含纳着生命的某种律动。也许,我们的心灵无法完全抵达并从中获得真正的触动或感应,却可感觉到莫名的亢奋和震撼是如此的怦然作响。《华严经》中有:“了知境界,如梦如幻。”意指人生达到彻透之悟的程度,人生其实无非就是梦幻泡影。佛学所谓的“境界”,指的是阶级、阶梯、程度、范围等。中国历代文论中常用的境界,其含义指一种特殊的人生境遇和艺术意境。清代王国维的“境界”说,同样指人生境界、学问境界,也指艺术境界。如是观之,毛泽东诗词书法中的境界更像是如梦如幻,即梦幻的境界。他笔下的豪放之情,大多浪漫色彩浓烈,如凌云驾雾,虚幻飘忽,多属云端中语,固然气势腾挪跌宕,仪态摇曳多姿,精神贯注风发,但与读者有相隔之感,难免给读者的欣赏带来一定的障碍。如“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”、“安得倚天抽宝剑,把汝裁为三截?一截遣欧,一截赠美,一截还东国”、“不须放屁,试着天地翻覆”、“太平世界,环球同此凉热”、“装点此关山,今朝更好看”、“春风杨柳万千条,六亿神州尽舜尧”等等诗句,的确精彩无比,舒展高远,却与现实本身相去甚远,读后常给人留下不知所措之憾,甚或令人不可思议。

毛泽东的书法艺术就整体风格而言应属豪放派,在不同时期又风貌迥异、各有千秋。如他写的《沁园春¡)》《送瘟神》《清平乐¡六盘山》《鲁迅诗一首》等,在共同风格基础上,又各显神采。或笔势乘斜,有剑拔奴张之势;或豪纵泼辣,有淋漓痛快之感;或雄奇劲利,有遒健雄强之美;或流丽酣畅,有饱满奔放之情……然而,因其用笔狂放,拓落不羁,纵横驰骤,神奇变幻,给人以如梦如幻之感,使人仿佛进入一种虚无缥缈、翻腾幻化的境地。写诗作书之难,难在境界,王国维在《人间词话》中说:“有境界,本也;气质、神韵,末也。有境界而二者随之矣。”谈诗书论诗书也是令人头疼的难题,同样难在境界,这应是学问境界,而谈论毛泽东诗词书法艺术之难便可想可知。我们说毛泽东诗词书法的艺术境界如梦如幻,是与其气度、个性、学养、风格、神韵、格调等分不开的。如果说审美是一项天才的事业,文学艺术则是天才审美经验的物态化或形象化,其本质当是游戏。中国古代文论中的《文学小言》有此说法:“文学者,游戏之事业也。人之势力,用于生存竞争而有余,于是发而为游戏。”从文学的终极意义上看,创作本质就是一种特殊游戏,一种表达或言说的游戏。海德格尔说:“作诗压根儿不是那种径直参与现实并改变现实的活动。诗宛若一个梦,而不是任何现实,是一种语词游戏。”王国维的审美艺术观其中就有“艺术是剩余精力的发泄,其本质是游戏”之说,当然,他指的是作为“文化”的高级形式,即审美艺术文学活动。如此说来,毛泽东诗词书法艺术中所建构的梦幻境界,是否也可看作是一种游戏,一种自由幻想的游戏,一种心灵高蹈的游戏,一种精神张扬的游戏?至于毛泽东诗词书法艺术是否是毛泽东文艺理论和诗词观的生动体现?或者说这个问题是否可作为我们打开欣赏和评价毛泽东诗词书法艺术大门的钥匙问题等等,我想就只好留给大家去作更进一步的探讨和对话了。

-- 发布时间:2021/9/20 9:13:00

--